Senden oder nicht senden?

Einen abenteuerlichen Start hatte mein zweites ZDF-Forschungsprojekt „Wie informiert das Fernsehen?“. Da meine erste ZDF-Sendung „Wieso denn ideologisch?“ nach dem Urteil der Süddeutschen Zeitung sensationell erfolgreich war, ist das Anschluss-Projekt vom ZDF sehr großzügig genehmigt worden.

Meine Arbeit wurde von zwei Redakteuren betreut: Dieter Krusche und Helmut Greulich haben die gesamte Entwicklung kritisch begleitet und optimal unterstützt. Aber gegen Ende der Produktionszeit wurde bei Vorab-Kontrollen durch Abteilungsleiter ganz offensichtlich, dass die Verantwortlichen irritiert waren über die kritischen Aussagen des Films. Meine beiden Redakteure befürchteten deshalb, dass bei der Endabnahme die Freigabe des Films zur Sendung äußerst schwierig werden könnte.

Deshalb habe ich einen Notfallplan gestartet, um auf eventuelle Probleme vorbereitet zu sein. Journalisten, die meine Sendung „Wieso denn ideologisch?“ positiv beurteilt hatten, habe ich angerufen und ihnen die riskante Situation beschrieben. Meine Frage, ob sie bereit wären, vorab den Film anzusehen, stieß auf große Bereitschaft. Bei nächtlichen Studioterminen gab es private Filmvorführungen. Dass den Fachleuten mein Film eventuell gefallen könnte, hatte ich gehofft. Dass sie aber völlig begeistert waren, hat mich ermutigt, um Gutachten zu bitten. In kürzester Zeit bekam ich fünf umfangreiche, positive Beurteilungen zu meinem Film. Mit der Zusammenstellung der Dokumenten-Mappen bin ich gerade noch rechtzeitig fertig geworden.

Die Endabnahme des Films fand im größten Schneideraum des ZDF statt. Anwesend waren mehrere Abteilungsleiter, der Redaktionsleiter Kultur, der stellvertretende Programmdirektor, einige persönliche Referenten und meine beiden Redakteure. Als die Abspanntitel liefen, war das Urteil des Programmdirektors knallhart: „Der Film ist ein Skandal. Der Film wird nicht gesendet.“

Nach einigen Schrecksekunden habe ich meine Mappen schweigend an alle Anwesenden verteilt. Es wurde geblättert und gelesen. Plötzlich rief der Programmdirektor ziemlich lautstark: „Das ist Erpressung!“ Meine Antwort: „Sie könnten es auch als Argumentationshilfe sehen.“ Nach kurzer Pause verließen die Bedenkenträger den Raum ohne Kommentar – aber mit den Mappen.

Meine Redakteure waren zunächst verblüfft, denn ich hatte sie ganz bewusst nicht in meine Planung eingeweiht. Die Loyalität zu ihrem Arbeitgeber hätte die Beiden in heikle Konflikte bringen können. Dann aber haben sie doch geschmunzelt über einen raffinierten Schachzug. Die demonstrative Abbildung der Mediennamen sei allerdings sehr problematisch, da die Journalisten zwar für diese Blätter arbeiteten, die privaten Gutachten aber in ihren Medien gar nicht veröffentlicht waren.

Nach einigen Tagen kam die große Erleichterung, denn die Verantwortlichen haben sich durch die Gutachten tatsächlich überzeugen lassen. Es wurde zu einer Pressekonferenz eingeladen, die völlig ungewöhnlich als festliches Abendessen veranstaltet wurde. Meine Redakteure interpretierten diesen Aufwand als eine Geste der Versöhnung. Ich habe mich beim ZDF bedankt für die großzügige Finanzierung der enormen Produktionskosten des Films.

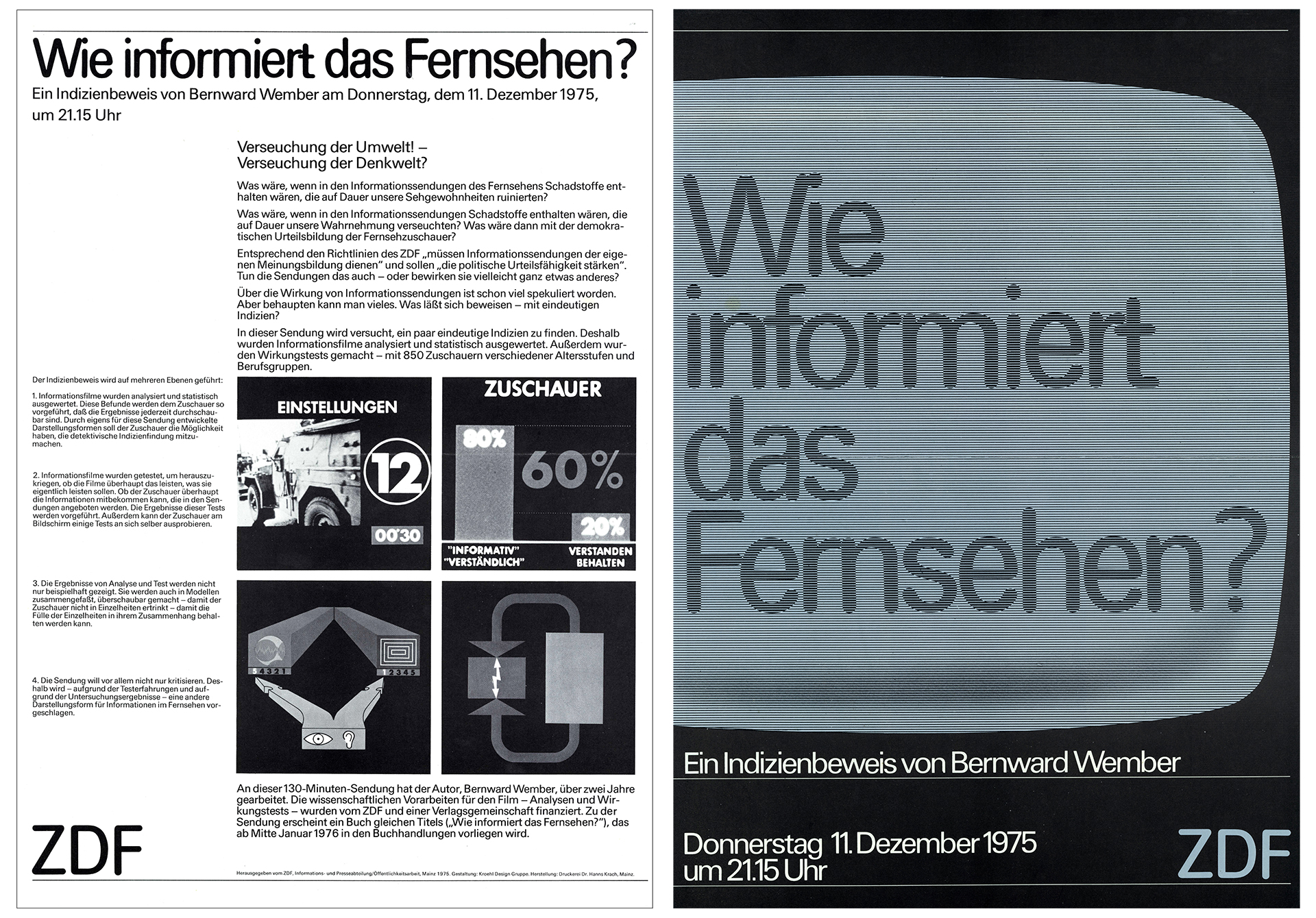

Anschließend wurde vom Pressereferat ein Plakat produziert, das an verschiedene Bildungseinrichtungen verschickt wurde, um auf den Sendetermin des Films aufmerksam zu machen. In diesem Zusammenhang hat das ZDF die Kooperation mit der Bundeszentrale für politische Bildung verabredet.

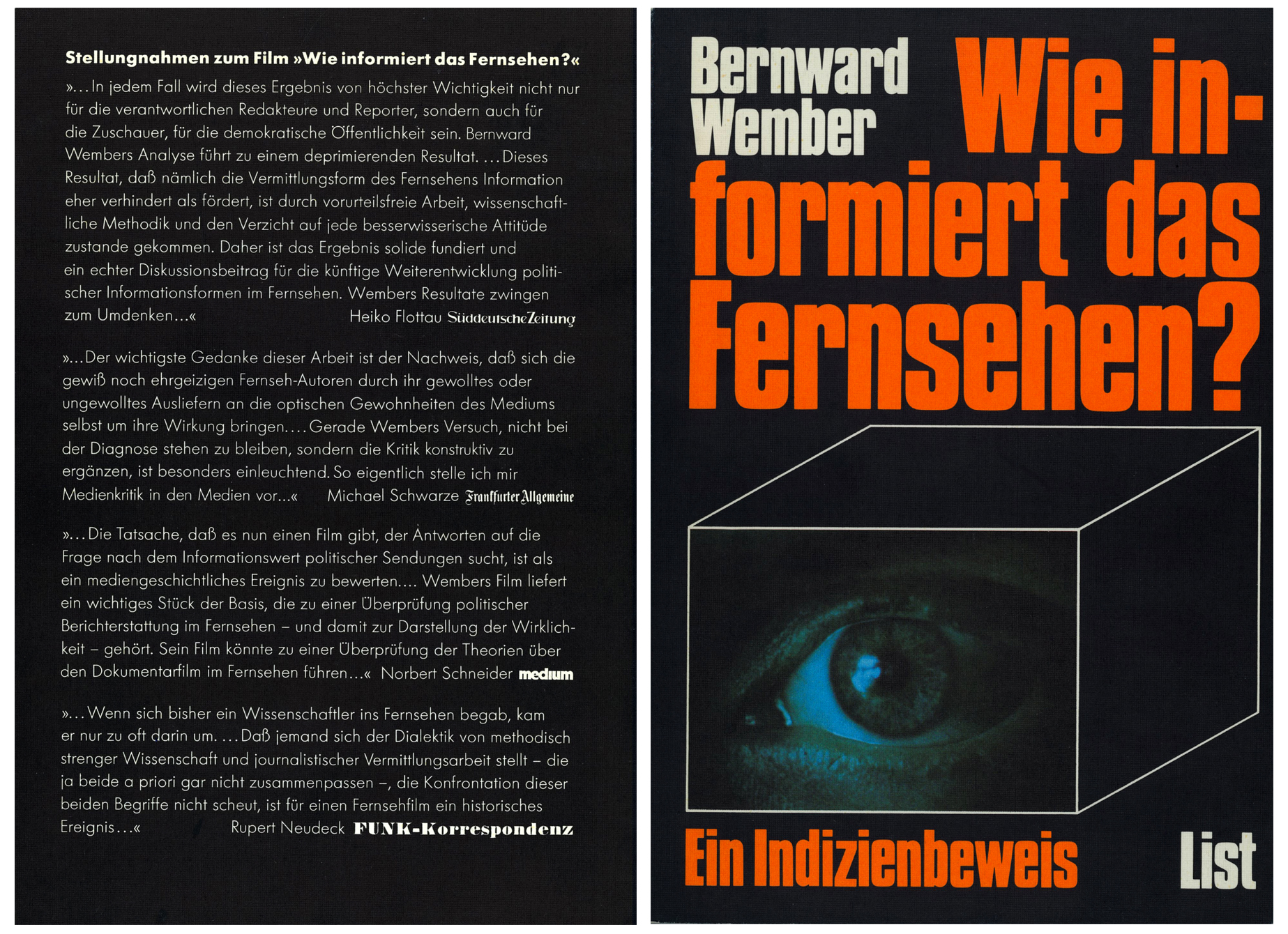

Um das Engagement der Journalisten zu dokumentieren, habe ich Auszüge aus ihren Gutachten auf dem Cover meines Buches abdrucken lassen:

Heiko Flottau Süddeutsche Zeitung

Michael Schwarze Frankfurter Allgemeine Zeitung

Norbert Schneider Zeitschrift „Medium”

Rupert Neudeck Funk-Korrespondenz

Wolfram Schütte Frankfurter Rundschau

Wolfram Schütte war vor Drucklegung nicht erreichbar, so dass ich ihn nicht um Zustimmung für den Abdruck seines Gutachtens bitten konnte.

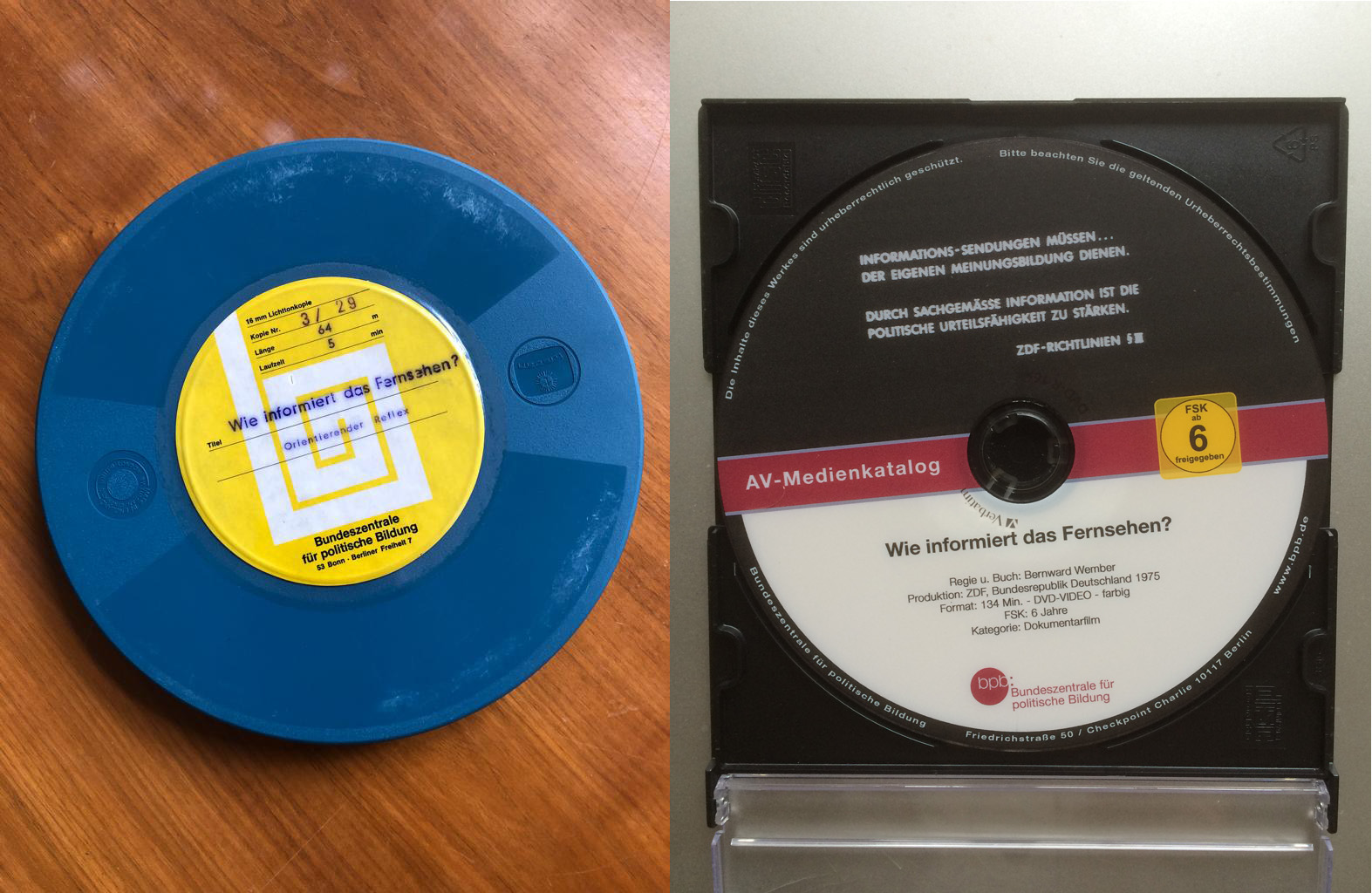

Mein Film „Wie informiert das Fernsehen?” war bei der Bundeszentrale für politische Bildung über Jahrzehnte ein Bestseller. Er wurde vertrieben mit allen Speichermedien, die im Laufe der Jahrzehnte verfügbar waren. Zunächst auf 16-mm Schmalfilm, dann über sämtliche Video-Formate bis zum aktuellen DVD-Video.